宣化,地处河北省西北部,是北方游牧民族和中原农耕民族交融地带,是蒙古高原通往中原的重要通道,历代为北方军事要地。不管从哪个方向走进宣化都可以看到高耸的城墙和门楼,他代表着古老的过去,也承载着历史的文明。

声通天籁——清远楼的传说

清远楼又名钟楼,位于宣化城内偏东一侧,南与昌平,北与广灵,东与定安,西与大新四门通衢,是宣化的标志性古建筑之一,素有“第二黄鹤楼”之称。明代诗人毛鹏曾以“河流曲泻沧瀛岛,山势还依钟鼓楼”来赞美清远楼的雄奇。

清远楼顶檐下现存匾额4块,南曰“清远楼”,东曰“耸峙严疆”,北曰“声通天籁”,西曰“震靖边氛”。一楼内置石碑两幢,西为明督察院都御史杨谧撰《宣府钟楼记》,东为清朝仪大夫、工科给事中口北道兵备员吴炜撰《重修清远楼记》,分别记述了清远楼始建与重修的经过。二楼内4根通天柱上,悬挂明嘉靖十八年铸八卦铜钟一口,钟高2.5米,口径1.7米,重约万斤,乃宣府镇城之钟。据《宣化县新志》载,“都御史郭登庸置钟其上”,是用来报时报警的。钟声宏亮,方圆40华里之内皆可闻其音,楼北的匾额“声通天籁”四字,确切地形容了钟声的辽远。

据说楼建好后,一道难题摆在了工匠们的面前,他们绞尽脑汁也无法把钟挂在楼顶上,官府的限期很紧,如果不能按时竣工,工匠们就要被斩首。正在众人着急万分的时候,突然看到一个白胡子老头出现在工地上,大家急忙向他求教办法,老头却不紧不慢地说:“我是个土掩脖子的人了能有什么办法。”说完,老头儿就离开了。大家正不知所措,一位工匠忽然高兴地跳起来说:“有办法了!”他告诉大家,先在钟下堆土,然后用土往高垫钟,堆土和垫钟轮替进行,直到把大铜钟挂上楼顶,这不就是老头告诉的“土掩脖子”的办法吗!工匠们听了齐声说“好”,按照这个办法果然把大铜钟挂上了楼顶。

清远楼建成至今,经历了五百多年的风雨沧桑,几个世纪以来,历经多次地震、战乱,亦毫无倾动之迹。清远楼的建筑形式在中国是很少见的,具有很高的建筑艺术价值。

镇朔楼——神京屏翰的由来

《宣府新城之记》碑文中记载:“即城东偏之中筑崇台,建高七间,崇四丈七尺余五寸,深四丈五尺,广则加深之二丈五尺,其檐二级。上置鼓角、漏刻,以司晓昏。”此碑现仍竖立在镇朔楼之侧。”从地理位置上,“全镇,飞狐(关)、紫荆(关)控其南,长城、独石(口)枕其北,居庸(关)屹险于左,云中(大同)结固于右,群山叠嶂,盘据峙列,足以拱卫京师,而弹压边缴,诚北边重镇也”。

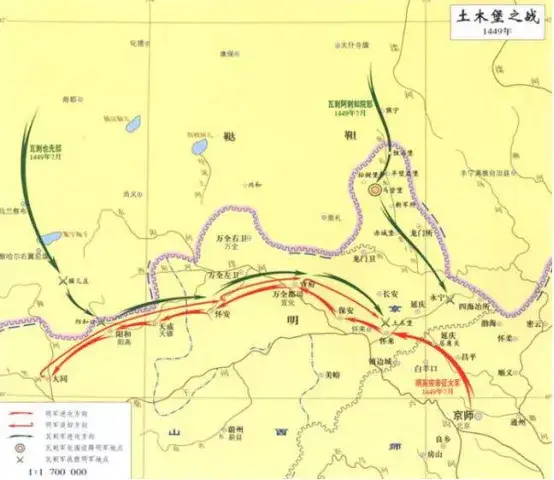

历史上各民族之间交往融合过程中的矛盾冲突,给宣化的历史留下了众多的战争记载。据志书粗略的统计,仅汉、唐、宋、明四个朝代,北方部族经宣化南人,较大规模的战争就达70多场,其中明代尤甚。蒙古诸部进犯宣化多达上百次,其中包括著名的“土木之变”。

由于宣化有着特殊的地理位置,因此各个朝代都非常重视在宣化地段的军事防御,筑长城,修城堡,驻重兵把守。战国时期的燕长城,以至后来的秦长城、汉长城、明长城在宣化周边都留下了遗迹。特别是明王朝先后18次大规模地修筑长城,增修城堡,并在长城沿线设“九镇”,又称“九边”。宣化是明长城东起第三镇,称宣府镇,担负着东起北京八达岭居庸关,西至山西大同西洋河全长511.5公里的长城防务。险要的地理形势,使这段长城修筑的十分坚固,有的地方内外筑有九重城墙。以宣府镇为中心,按交通线分为东、西、南、北、中五路防区,设卫、所23个。永乐以后又增设了专门指挥作战的机构——宣府镇总兵署。511.5公里辖区内共建墩台(烽火台)1948座,驿站、暖铺、马站、邮馆、急递铺90多座,互连成网,传递军情,构成了系统的军事防御和通信联络体系。

宣府镇所辖兵马总数是九镇之中最多的,除本地驻军外,朝廷每年还派遣河南都指挥使二员,分春秋两季率官军4000多名轮流来宣驻守。宣化城内驻军最多时高达56000人(亦说10万),是一座名副其实的“军城”。

宣化又是燕北地区政治活动的中心,从汉代开始,宣化多为州、府、郡、县的治所。各个朝代均在这里设置官吏,治理地方民政。汉代著名的“飞将军”李广就曾任上谷郡太守,率兵抗击匈奴,并治理地方民政。除了在宣化设置地方官吏之外,历代都有帝王、朝臣来此巡视。秦始皇东巡渤海,汉武帝北征匈奴,唐太宗驾征突厥都到过这里。北魏和辽代都在宣化建过皇帝行宫。明太祖朱元璋封其第十九子朱穗为谷王,封地便是宣化,谷王府建在城内皇城桥北。明太祖朱元璋和明成祖朱棣多次亲征北方蒙古部族,曾在谷王府驻跸。清康熙皇帝七次征西、北巡均路经宣化,乾隆皇帝九次出塞也多次在宣化驻跸,并到城南演武厅检阅军队。1744年乾隆途经宣化时,亲笔御书的“神京屏翰”巨匾,至今还高悬于城内镇朔上。

文化的根延续文明的魂,宣化的古城楼见证了千百年来宣化的变迁和发展,这些深厚的历史和人文底蕴,承载着民族的记忆也彰显了城市的形象,在岁月的洗礼下越发耀眼夺目。